Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

Die aktuellen BFL-News

- Details

(BFL). Die Ausgabe 3.2016 der LANDTECHNIK ist erschienen und stellt Studien und Ergebnisse aus der angewandten Forschung der Agrartechnik vor. Die Beiträge stehen kostenlos zur Verfügung und können über die unten aufgeführten Links abgerufen werden.

Die LANDTECHNIK unterstützt Wissenschaftler und Nachwuchskräfte aus Forschungsinstituten, Industrie und Unternehmen der Landtechnik bei der Veröffentlichung ihrer Projekte, um den interdisziplinären Austausch neuer Erkenntnisse in der Agrartechnik weiterzuentwickeln. Herausgegeben wird die LANDTECHNIK vom KTBL, BFL, VDI und VDMA.

LANDTECHNIK Bd. 71, Nr. 3 (2016)

Streiflicht

Zukunft der Schweinehaltung – wirtschaftlich, tiergerecht und gesellschaftlich akzeptiert

Richard Hölscher

DOI: http://dx.doi.org/10.15150/lt.2016.3127

Fachartikel

Liegeverhalten und tierindividuelle Wasseraufnahme von Mutterkühen bei der Winterweidehaltung in Kanada

Katrin Sporkmann, Frédéric Pelletier, Patrick Brassard, Michel Côté, Stéphane Godbout, Eberhard Hartung, Heiko Georg

DOI: http://dx.doi.org/10.15150/lt.2016.3124

Zum Stand der Bewertung des Zerkleinerungsergebnisses bei der Saatbettbereitung

Siegfried Anisch, André Grosa, Tim Bögel, Thomas Herlitzius

DOI: http://dx.doi.org/10.15150/lt.2016.3125

Untersuchung der Trocknungsluftströmung an einer neu entwickelten Geometrie für Dächerschachttrockner

Holger Scaar, Fabian Weigler, Georg Franke, Jochen Mellmann

DOI: http://dx.doi.org/10.15150/lt.2016.3126

Erfolgreiche und gescheiterte Innovationen in der Einzelkornsätechnik

Johannes Benninger

DOI: http://dx.doi.org/10.15150/lt.2016.3128

Ökonomische Bewertung einer automatischen Milch- und Prestarterbeifütterung für säugende Ferkel

Andreas Rohe, Engel Hessel

DOI: http://dx.doi.org/10.15150/lt.2016.3129

- Details

(BFL). Mit dem KALKSANDSTEIN Wärmebrückenkatalog und der KS-Detailsammlung bietet der Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V. Ihnen als Partner eine Basis für die Detailplanung von Anschlussdetails im Wohnungsbau. Sie erhalten ebenso die Möglichkeit Wärmebrücken im Rahmen des energetischen Nachweises von Gebäuden detailliert zu berücksichtigen.

Durch wachsende Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden ist die Bedeutung von Wärmebrücken im Rahmen des energetischen Nachweises von Gebäuden gestiegen. Der KALKSANDSTEIN Wärmebrückenkatalog ermöglicht Ihnen eine effektive Erstellung eines detaillierten Wärmebrückennachweises, sodass Ihre Planung erleichtert wird.

Alle Details des KALKSANDSTEIN Wärmebrückenkataloges sind gleichwertig zu den in DIN 4108 Beiblatt 2 angegebenen Konstruktionsdetails und erfüllen somit die an den Wärme- und Feuchteschutz gestellten Anforderungen der DIN 4108.

Die Ψ-Werte des KALKSANDSTEIN Wärmebrückenkataloges können für eine Bandbreite von Eigenschaften und Schichtdicken der berücksichtigten Baustoffe angewendet werden. Die Übersicht über den Gültigkeitsbereich der Ψ-Werte finden Sie im Infocenter. Weiterhin stehen Ihnen die Detailzeichnungen für Kalksandstein-Konstruktionsdetails zum Herunterladen im PDF-, DXF- und Nemetschek-Format zur Verfügung.

WÄRMEBRÜCKENNACHWEIS

Auswahl der Wärmebrücken und Erstellung des detaillierten Wärmebrückennachweises

- Details

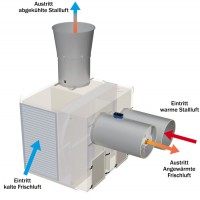

Rotationswärmetauscher »Heat-X« Rotate von REVENTA® mit schneller Amotisation der Investitionskosten

(BFL). Der von REVENTA® entwickelte Luft-Luft-Wärmetauscher »Heat-X« Rotate dient zur Wärmerückgewinnung aus der Abluft von Geflügel- und Schweineställen. Aufgrund seines unkomplizierten Aufbaus mit direkter Luftführung ist die differenzdruckoptimierte Bauweise sehr kompakt und unterscheidet sich dadurch grundsätzlich von den Mitbewerbern. Herzstück der Anlage ist ein Rotationswärmetauscher, der durch seine vollautomatische Rotorreinigung auch bei hohem Staubanfall einen optimalen Wirkungsgrad gewährleistet. Dank dem leichten Zugang über Serviceklappen ist nach Ende des Mastdurchgangs eine hygienische und schnelle Reinigung möglich.

(BFL). Der von REVENTA® entwickelte Luft-Luft-Wärmetauscher »Heat-X« Rotate dient zur Wärmerückgewinnung aus der Abluft von Geflügel- und Schweineställen. Aufgrund seines unkomplizierten Aufbaus mit direkter Luftführung ist die differenzdruckoptimierte Bauweise sehr kompakt und unterscheidet sich dadurch grundsätzlich von den Mitbewerbern. Herzstück der Anlage ist ein Rotationswärmetauscher, der durch seine vollautomatische Rotorreinigung auch bei hohem Staubanfall einen optimalen Wirkungsgrad gewährleistet. Dank dem leichten Zugang über Serviceklappen ist nach Ende des Mastdurchgangs eine hygienische und schnelle Reinigung möglich.

Das rotierende Wärmetauscherpaket aus Aluminium ist mit einer Kunstststoffbeschichtung versehen, um auch den höchsten Anforderungen in der Landwirtschaft gerecht zu werden. Die Ansaugung erfolgt ohne Vorfiltration über ein großes Wetterschutzgitter mit strömungsgünstig geformten Lamellen, die den Eintritt von Regen, Laub oder Vögeln verhindern.

Die für den »Heat-X« Rotate entwickelte Steuerung bestimmt die Rotationsgeschwindigkeit des Wärmetauscherpaketes und übernimmt zudem alle Überwachungsfunktionen. Auch die Steuerung des Zuluftvolumenstroms gehört zur Aufgabe der Steuerung.

Die für den »Heat-X« Rotate entwickelte Steuerung bestimmt die Rotationsgeschwindigkeit des Wärmetauscherpaketes und übernimmt zudem alle Überwachungsfunktionen. Auch die Steuerung des Zuluftvolumenstroms gehört zur Aufgabe der Steuerung.

»Heat-X« Rotate ist in 2 Varianten erhältlich. Die kleinere Variante hat einen Zu- und Abluftvolumenstrom von 10.000m³/h und die größere 20.000m³/h. Beide Größen sind für übliche LKW-Transporte geeignet.

In Abhängigkeit der lokalen Energiekosten amotisiert sich die Investition des »Heat-X« Rotate bereits innerhalb von 2 Jahren.

Weitere Informationen unter www.reventa.de.

- Details

(BFL). Glaubt man den aktuell stündlich verbreiteten Meldungen im Internet wird es in Sachsen-Anhalt für die nächsten fünf Jahre ein durch Bündnis90/Die Grünen geführtes Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt geben. Wer den Ministerposten aus den Reihen der Grünen übernimmt scheint aber noch unklar. Im Gespräch ist u.a. die Fraktionssprecherin der Grünen im Landtag Prof. Dr. Claudia Dalbert, Psychologie-Professorin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die bislang zum Thema Landwirtschaft nicht groß in Erscheinung getreten ist

Trotz heftiger Kritik aus den eigenen Reihen der CDU, besonders des ländlichen Raumes und Bauernprotest vor dem Landtag, scheint Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff das Landwirtschaftsministerium "opfern" zu wollen. Eine Teilung des Ressorses in Umwelt und Landwirtschaft lehnt er nach Medienberichten strikt ab. Damit wird der bisherige CDU Landwirtschaftsminister Hermann Onko Aeikens wohl seinen Stuhl räumen müssen. Gerade er hatte sich während seiner Amtszeit Respekt, Anerkennung und eine breite Vertrauensbasis für seine Arbeit im ländlichen Raum erarbeitet.

Weite Teile der CDU scheinen mit dieser Entscheidung nicht einverstanden zu sein. Offene Kritik am Ergebnis der Koalitionsverhandlungen äußern lokale CDU-Politiker. So ist den auch in der Volksstimme der Beitrag „CDU verrät die ländliche Region“ abgedruckt, in der ein CDU-Bürgermeister äußert: „Ich habe große Zweifel, dass eine solche Zusammenarbeit mit den Grünen möglich wäre“.

Spannend dürfte daher die Abstimmung der CDU zu den Koalitionsergebnissen sein, die für den 22. April vorgesehen sind.

- Details

(AMI). Obwohl die Fleischproduktion in Deutschland und Europa seit Jahren zunimmt, schwächelt der Absatz. International bereiten anhaltende Restriktionen Probleme, während national stetig neue Gesetzesvorgaben erfüllt werden müssen. Die heimischen Erzeuger und Verarbeiter stehen vor wirtschaftlich schwierigen Jahren.

Die AMI-Marktexperten haben zu diesen und vielen anderen Themen wieder ausführliche Fakten und Daten in der Markt Bilanz Vieh und Fleisch 2016 zusammengestellt. Das Jahrbuch zeigt aktuelle Trends auf den deutschen und europäischen Märkten sowie dem Weltmarkt auf. Zusätzlich veranschaulichen AMI Markt Charts die Zusammenhänge. Marktbeteiligte erhalten durch die Bewertung der Einflussfaktoren auf das Marktgeschehen eine solide Grundlage für ihre strategischen Entscheidungen.

Die aktuellen und umfassenden Daten beleuchten die nationalen und internationalen Märkte für Rinder, Schweine und Schafe. Dazu gehören Inlandserzeugung von Vieh und Fleisch, Absatz, Verarbeitung, Außenhandel sowie Verbrauch und Preise. Tabellen mit ausführlichen Zeitreihen bieten zudem umfangreiche Vergleichsmöglichkeiten mit den eigenen Unternehmens- und Branchendaten.

Die AMI Markt Bilanz Vieh und Fleisch 2016 ist ab dem 21. April 2016 lieferbar. Die Buchausgabe im A5-Format hat 170 Seiten und kostet 200,00 EUR zzgl. 7 % MwSt. und Versand. Das E-Book als pdf-Dokument steht ab sofort zum Download zum Preis von 264,40 EUR zzgl. 19 % MwSt. zur Verfügung.

Beide Versionen können ab sofort im AMI Shop Online bestellt werden.

- Details

(ZDS). Sowohl tierwohlfördernde Produktionssysteme als auch betriebliche Managementmaßnahmen, die der Reduzierung des Schwanzbeißens dienen sollen, erhöhen die Produktionskosten dramatisch. Das ist ein Ergebnis einer Masterarbeit, die soeben am Institut für Agrarpolitik und Landwirtschaftliche Marktlehre vom angehenden Agraringenieur Benjamin Kress erfolgreich verteidigt wurde und bereits Eingang in das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates des Landwirtschaftsministeriums gefunden hat.

Insgesamt wird von einer Kostensteigerung in Höhe von 28 - 42% oder 1,83 - 2,74 Mrd. Euro ausgegangen. Im Gutachten selbst werden jährliche Kosten für eine Umstellung auf eine zukunftsfähige Nutztierhaltung von 3,5 bis 5 Mrd. Euro ausgegangen.

Masterarbeit: Physiologische, produktionstechnische und ökonomische Konsequenzen eines Verzichts auf das Schwanzkupieren beim Hausschwein (Sus scrofa domestica)

- Details

(BFL). Am 12. Februar 2016 verstarb, viel zu früh im Alter von 69 Jahren, unser ehemaliger Vorstandsvorsitzende Leitender Landwirtschaftsdirektor a.D. Dr. Wilhelm Zähres an den Folgen einer Krebserkrankung.

(BFL). Am 12. Februar 2016 verstarb, viel zu früh im Alter von 69 Jahren, unser ehemaliger Vorstandsvorsitzende Leitender Landwirtschaftsdirektor a.D. Dr. Wilhelm Zähres an den Folgen einer Krebserkrankung.

Der Landwirtssohn aus Essen-Ketwig begann nach dem Studium der Agrarwirtschaft seine berufliche Karriere am Institut für Landtechnik und Tierhaltung der Universität Bonn. Danach trat Dr. Zähres als Referent für Veredelungswirtschaft in den Dienst der Landwirtschaftskammer. In den folgenden Jahren absolvierte er seine Promotion und sein Referendariat.

Während seiner 9-jährigen Tätigkeit als Referent und stellvertretender Leiter der Gruppe Technik und Bauwesen bei der Landwirtschaftskammer in Münster engagierte er sich auch besonders in den Gremien der Bauförderung Landwirtschaft, dessen ehrenamtliche Führung er als Vorstandsvorsitzender von 1990 bis 2003 übernahm.

Von 1987 bis zu seiner Pensionierung 2004 leitete er die Lehr- und Versuchsanstalt für Tierhaltung Haus Riswick in Kleve. Während dieser Zeit hat Dr. Zähres maßgeblich daran mitgewirkt, das heutige Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Riswick zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen zu entwickeln.

Während seines Ruhestandes folgte er 2007 einer Bitte des BFL-Vorstandes und übernahm von 2007 bis 2008 für einige Monate die kommissarische Geschäftsführung der BFL, die durch den plötzlichen Tod des damaligen Geschäftsführers nötig wurde. Wie es seine Art war übernahm er auch diese Aufgabe wie selbstverständlich und vollkommen uneigennützig.

Sein intensiver Einsatz für Iandwirtschaftliche Belange machten Dr. Zähres zu einer allseits anerkannten Persönlichkeit. Sein großes fachliches Wissen und seine Kompetenz waren nicht zuletzt auch wegen seines ruhigen und freundlichen Auftretens gefragt.

Die Bauförderung Landwirtschaft mit ihren Mitgliedern aus Beratung, Forschung und Wirtschaft sowie der landwirtschaftliche Berufsstand sind Herrn Dr. Wilhelm Zähres zu besonderem Dank verpflichtet. In Erinnerung wird uns seine Loyalität und Integrität, seine große Bescheidenheit und Zuverlässigkeit sowie sein freundliches und empathisches Wesen bleiben.

Mitglieder und Unterstützer der BFL, ehemalige und aktive Vorstandsmitglieder und die Geschäftsleitung nehmen Anteil am Tod Ihres ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und werden sein Andenken in Ehren halten.

- Details

Tagungsprogramm auf Haus Düsse umfasst 24. Vorträgen rund um Themen zur Rinder- und Schweinehaltung

(BFL). Die Bauförderung Landwirtschaft e.V. (BFL) lädt zur 1. BFL-Beratertagung für „Bauen, Technik und Nutztierhaltung“ vom 8.– 9. März 2016 am Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Düsse in Bad Sassendorf ein. Die Tagung richtet sich besonders an Interessierte aus Forschung, Planung, Beratung und Unternehmen.

Viele Hersteller entwickeln gemeinsam mit Forschung und Praxis neue Haltungskonzepte unter Berücksichtigung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Beratung greift u.a. diese Neuheiten in ihrer täglichen Beratungspraxis auf und gibt umgekehrt Herstellern wichtige Informationen aus der Praxis. Die ständige Verbesserung der Nutztierhaltung und die Umsetzung effizienter Produktionsmethoden unter Beachtung von Tier- und Umweltschutzkriterien ist dabei gemeinsame Aufgabe und Ziel.

Die BFL setzt mit ihrer 1. BFL-Beratertagung genau an diesem Punkt an, um den intensiven Informationsaustausch zwischen Forschung, Beratung, Hersteller und Handel zu fördern und die Innovationsfähigkeit zu verbessern.

Für die Teilnahme an der Fachtagung wird eine Tagungsgebühr erhoben.

Hier erhalten Sie weitere Informationen zum Programm, Tagungsgebühr, Anmeldung und Übernachtungsmöglichkeiten.

- Details

Noch bis zum 15. Februar 2016 können sich Betriebe mit Ausläufen für Rind, Schwein oder Geflügel bewerben.

(KTBL). Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) schreibt in diesem Jahr den Wettbewerb „Landwirtschaftliches Bauen“ unter dem Thema „Heute schon draußen gewesen?“ – Tier- und umweltgerechte Ausläufe aus. Der Wettbewerb ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert.

Der aktuelle Wettbewerb will zukunftsweisende landwirtschaftliche Tierhaltungen auszeichnen, die ihren Tieren regelmäßig vorbildliche Auslaufmöglichkeiten mit einem attraktiven Aufenthaltsbereich bieten. Auslauf und Stall sollen eine funktionale Einheit bilden. Maßgeblich sind hierbei sowohl das Tierwohl als auch Umwelt- und Wirtschaftlichkeitsaspekte.

- Details

Abdeckung von Güllebehälter nicht allgemein verpflichtend

Gebot der Verhältnismäßigkeit maßgeblich

(ZDS). Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat jetzt entschieden, dass ein Landwirt aus Fröndenberg nicht verpflichtet ist, seine Güllebehälter nachträglich mit einem Zeltdach, einem Schwimmkörper oder einer Schwimmfolie abzudecken. Der beklagte Kreis Unna müsse sich grundsätzlich an die Vorgaben der bundesweit geltenden Technischen Anleitung (TA) Luft halten. Weitergehende Forderungen des Landes seien unwirksam, insbesondere wenn sie gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit verstoßen. Anstatt der vorhandenen starken natürlichen Schwimmschicht, sollte der Landwirt ein Zeltdach für rd. 36.000 € einbauen, was die Geruchsbelastung aber nur um zusätzliche, kaum wahrnehmbare 5 % gemindert hätte. Gegen das Urteil wurde Berufung nicht zugelassen (Az 8 K 1418/14).

Anm. d. ZDS-Red. : Derzeit wird in Fachkreisen diskutiert, ob auch der Einbau von Abluftanlagen in bestehende Betriebe verhältnismäßig ist. Aktuelle Untersuchungen belegen, dass die Emissionen durch den Betrieb der Anlage höher sein könnten als die Einsparungen.